你一定有过这样的经历:

忙了一天,终于能躺在床上玩一会儿手机,刚开始确实很放松,你被一个接一个的帖子、视频给逗笑,但 40 分钟后,手机推送的信息逐渐变得同质化,越来越无聊。

你看了一眼时间,该睡觉了,但还想再刷一会儿,虽然手机里已经没有任何东西能让你满足,但你还是像着了魔一样机械地上下滑动……直到第二天闹钟响起,疲惫不堪的你懊悔昨晚刷到半夜手机。

图片来源:《怪物》

如果有外星文明观察人类,一定会非常困惑,为什么人类明明很困却不愿意睡觉,明明手机玩腻了还是要玩,就像人类第一次观察到被圈养动物在笼子里来回踱步、反复啃咬自己身体时的困惑一样。

这些看起来没有目的、重复而机械的行为,被称为:刻板行为(stereotypic behavior)。

无意义的「刻板行为」

是动物在对抗「感受不足」

人在什么情况下,会「自愿电击」自己?

心理学上有一个让人很震撼的实验,参与者被要求独自待在一个无装饰的房间里 6-15 分钟。期间不能使用手机、不能看书、不能写字、也不能睡觉,只能清醒地坐在椅子上。

不过,他们面前有个按钮,按了会被电击一下,结果有 68%的男性和 25%的女性在 15 分钟内至少对自己施加过一次电击,甚至有参与者在 15 分钟内电击了自己 190 次。

也就是说,很多人宁愿去体验痛苦,也无法忍受彻底的无聊。

图片来源:《你好下面的》

这种哪怕是痛苦,也要让自己获得刺激的行为,被称为自我刺激行为(self-stimulatory behavior),属于「刻板行为」的一种,通常表现为重复、刻板、功能自主的动作。

刻板行为在被圈养的动物身上非常常见,一般由于物理空间不足和心理空间缺乏,比如来回踱步、追尾巴、拔毛、甚至自残(反复啃咬自己),而这些行为,在野外动物中很少观察到。

对人类来说,刻板行为也不只会发生在自闭症儿童身上,在承受压力或缺乏行为机会的正常成年人身上也常有发生,比如很多人在压力大的时候,会反复抠皮肤、拔头发、啃咬嘴唇、咬吸管等等。

优绩主义下

人类被降格为劳作的动物

世界更丰富,我们却更无聊了

与祖先相比,我们的娱乐活动变多了,对无聊却更加恐惧了。

萨特在《存在与虚无》中提出,面对存在的虚无,人类需要主动地投入生活,创造属于自己的价值。但可惜在优绩社会中,我们缺少这样的选项。

生活空间的「笼化」

背井离乡在大城市生活的年轻人,生活空间大都是狭小逼仄的。2024 年北京租赁市场分析报告显示,近八成的租赁住房集中在 21-40 平方米的范围内。

很多人的生活都是两点一线,早高峰的地铁负责把密密麻麻的人输送到城市的各个部位劳作,晚上再运输到固定地点「充电」,周而复始,人越来越像是流水线上的零件,被「效率最大化」地使用。

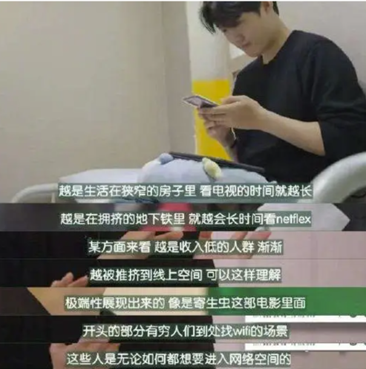

生活空间的单调和紧缩,会限制我们的活动和社交机会,降低幸福感,韩国建筑系教授刘贤俊观察发现,住的房子越小,人们玩手机的时间就越长,宽敞的线下空间成了富人的专属,低收入群体的生活被挤到了线上。

图片来源:弘益大学建筑系刘贤俊教授的空间分析

德国思想家汉娜·阿伦特在《人的境况》中写道,现代社会是劳动社会,在这种社会中,人类被降格为劳作的动物,丧失了通过行动创造的可能性。

兴趣和刺激被外包给算法

当我们习惯了靠算法推送,就逐渐失去了主动构建兴趣和深度探索的能力。我们的大脑很容易对高密度、低门槛、快反馈的内容上瘾,对阅读、创作、深度学习这种有难度、反馈漫长的活动丧失耐心。

卡尔·D.马尔奇在《放不下的手机》中提到,智能手机和社交媒体通过重塑大脑的注意力机制,让用户逐渐依赖外部刺激,而非主动构建兴趣或追求有意义的目标,而后者才能带来深层次的幸福感(eudaimonic well-being)。

图片来源:《寄生虫》

优绩社会也放大了算法机制对人的裹挟,兴趣爱好变得工具化,拍照是为了发笔记、录视频是为了涨粉,一旦缺乏外界反馈,行动也容易终止,那些仅仅因为「喜欢」而沉浸地投入变得奢侈,甚至难以想象。

对于「无所事事」的焦虑

我们从小就被告知要成为一个「有用」的人,所有行动都要服务于「成绩」「目标」「个人成长」,这些和个人价值强烈挂钩。

社会学大师马克思·韦伯在上世纪初就提出了「工具理性」的概念,指的是以计算、效率、效果最大化为唯一考虑的行为逻辑,在这种逻辑下,我们注重投入产出比,要效率最大化,不再问「做这件事开不开心」,而是问「它能不能产出价值」。

图片来源:《人生切割术》

我们不敢停下来,休息是有负罪感的,看视频、听播客是要开倍速的,电影是只看解说的,我们以为自己在单位时间内最大化吸收知识,但像哲学家韩炳哲所说的,假若失去无所事事的能力,我们就会像一部只会运转的机器。

积极主义的暴政

我们在生活中时常感到痛苦,但是打开社交媒体,是「95后年入百万,手把手教你搞副业」、「人生建议:远离负能量」,似乎每个人都是积极的、高能量的、人生充满无限可能的。

在政治学者刘擎和社会学者严飞在对谈中提到,优绩社会强调正面情绪和能力,企图把人们塑造成对于痛苦极其不敏感的、永远积极进取的优绩主体。

在强调内心强大、情绪稳定的当下,我们很容易对自身的脆弱产生羞耻,于是屏蔽一切会引发痛感的事物,爱情一定要磕糖,剧情一定要爽,流行文化成了痛苦的镇定剂。

在韩炳哲看来,优绩社会不仅让我们「自己卷自己」,最讽刺和危险的地方在于,在追求「更好、更强、更优秀」的过程中,优绩主体会有一种「自由」的幻觉。

我们以为自己在主动、自由地掌控了自己的生活,实际上只是更高效地服从了规训,自动、自愿、持续地剥削自己,直到耗尽。

图片来源:《人生切割术》

人类,

是时候「丰容」自己咯!

前面提到,动物的刻板行为与未能满足基本需求的环境密切相关,而「丰容」被证实可以减少圈养动物的刻板行为,缓解应激。

丰容 (Environmental Enrichment) :让圈养动物的环境更丰富化,来提高圈养动物的福利和认知能力。

丰富化可以是感觉上的、物理上的、社会上的、职业上的、喂食相关的,是为动物提供一种通过与环境互动来获取信息的方式。

我们常说「重新养育自己」,不妨把自己当做一只小动物来自我丰容,观察我们的日常环境是否也正在剥夺我们感官、认知和情绪的活力。

我们不是一台永远运转的机器,而是需要刺激、变化、触碰和回应的生命体。

以下是一些自我丰容的行动清单,可以从认知、社会、身体和环境这四个方面给自己丰容。

认知丰容:从事挑战思维、促进学习和保持好奇心的活动

☑️ 尝试自学一门全新的技能,比如乐器、编程、绘画、外语等等

☑️ 阅读非舒适区的书籍

☑️ 写日记或练习晨间写作,进行无目的地表达

☑️ 玩复杂的桌游或策略游戏,比如围棋、狼人杀、拼图、数独

☑️ 列出自己的好奇心清单,在空余时间主动搜索相关信息,解答自己的疑惑

☑️ 给自己设置每周一个小挑战,比如写一首诗、解一个难题

☑️ 每周设置一个「无手机」的下午,在百无聊赖下可能会发现新的乐趣点

社会丰容:维持健康的人际关系

☑️ 主动联系一位老朋友聊聊最近的状态

☑️ 每周固定和朋友吃一顿饭,期间不看手机

☑️ 尝试参与线下社群或兴趣小组,比如读书会、徒步、分享讲座等等

☑️ 找人进行高质量对话,而不仅是信息交换

☑️ 帮助他人或给予支持,哪怕只是倾听

身体丰容:调动感官、释放压力

☑️ 每天散步 30 分钟,或者打开积灰的收藏夹尝试跳操

☑️ 尝试瑜伽、冥想、舞蹈、普拉提等结合身体与情绪的运动

☑️ 周末安排一次轻徒步或户外骑行

☑️ 练习慢跑 + 不带耳机,专注身体与环境的互动

☑️ 累了不再玩手机,而是闭上眼睛,做 1 分钟的身体扫描冥想

☑️ 偶尔换一种走路方式,想一想小时候走得有多奇形怪状

环境丰容:接触多样化和刺激性的环境,特别是自然环境

☑️ 尝试去认识家附近有哪些植物,它们叫什么名字

☑️ 通勤路上提醒自己去感知当下的环境,留意天气、光线、行人

☑️ 偶尔给家里换一换布局,或者用一块花纹漂亮的毯子改变沙发的颜色

☑️ 听不同类型的音乐、自然声音或白噪音

☑️ 去没去过的咖啡馆或图书馆逛逛

☑️ 多接触自然环境:绿地、公园、湖边、山林等

☑️ 有目的地出门闲逛,比如「今天拍下家附近黄色的东西」

☑️ 让自己暴露在不同的气味、材质、光照下

哲学家帕斯卡尔曾尖锐地指出:人类所有的问题都源于我们无法独自安静地坐在房间里。

我们宁愿用一切娱乐填满自己,甚至电击自己,也不愿意停下来直视「好好生活」这件事本身所需要的东西:主动的兴趣、深度的关系、耐心的探索、自我回应的能力。

这些看起来没有KPI、没有效率、也不「有用」的事,恰恰是让人类成为人的基础。

从今天开始,让我们像丰容一只小动物一样,重新照料自己。

(文章转载自“知我心理”公众号)